黄巢杀人八百万、以人肉为粮,却为中国拔除一个危害百年的大毒瘤

黄巢杀人八百万、以人肉为粮,却为中国拔除一个危害百年的大毒瘤

黄巢被称为中国历史上最为残暴的人物之一,因其大规模的屠杀而被称为“人屠”,领导的起义在唐朝末期掀起一场血腥风暴,将近800万人死于他的屠刀之下。

据悉他在长安统治期间,对门阀士族进行无情的屠杀,为应对粮食危机采取以人肉为粮的极端手段,长安几乎被杀成一座空城,那么这其中有着怎样的故事呢?

以人肉为粮

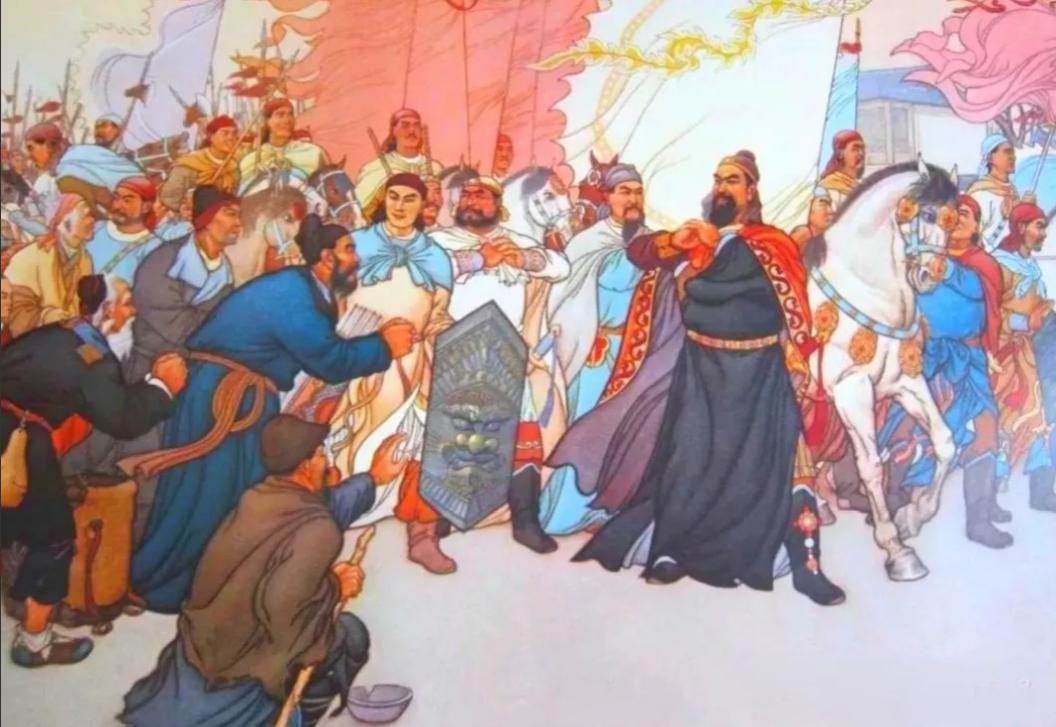

公元875年,黄巢放弃通过科举入仕的幻想,投身于另一条充满风险的道路——起义。

他以贩卖私盐为名积累财富,并用这些钱财招募流民和不满现状的农民,组建一支初具规模的队伍。

起义最初主要活动在山东一带,选择山东的原因不仅在于这里是他的家乡,更因为山东地处黄河流域,是人口稠密且经济发达的地区,起义军在这里可以迅速聚集力量,获取粮食和兵员补充。

黄巢的军队以游击战术为主,避开唐朝政府的主力部队,专攻那些守备薄弱的地区,一边打还一边吸引大量流民和破产的农民加入。

与此同时,山东的另一位起义领袖王仙芝也在行动,且在山东和周边地区形成较大的影响力。

黄巢意识到联合王仙芝可以迅速扩大起义的声势,于是主动与他接触并提出合作的建议,起义军迅速扩大并开始向东南和中原进发。

唐朝节度使制度在此时暴露出极大弊端,各地节度使早已不听中央政府指挥,消极怠工、各自为政。

攻入洛阳前夕,唐朝政府对起义军的态度却是以招降为主,试图通过分化招降的方式削弱起义力量。

朝廷向王仙芝抛出橄榄枝,对黄巢却不予理睬,这种差别对待引起后者的不满。黄巢对王仙芝的优柔寡断感到失望,选择与之分道扬镳,率领本部队伍返回山东。

失去黄巢的支持王仙芝实力大减,不久便在洪州大败身亡,余部投奔黄巢。

接下来的岁月里,黄巢不断变换战场,从山东一路南下,经河南、湖北、江西,再转战湖南、福建、广东,攻城略地。

沿途吸纳大量因饥荒和赋税而走投无路的流民,队伍规模不断扩大,打出的“均贫富、废贪官”的口号深得人心,每到一处便有数千人加入起义军,队伍很快达到几十万人的规模。

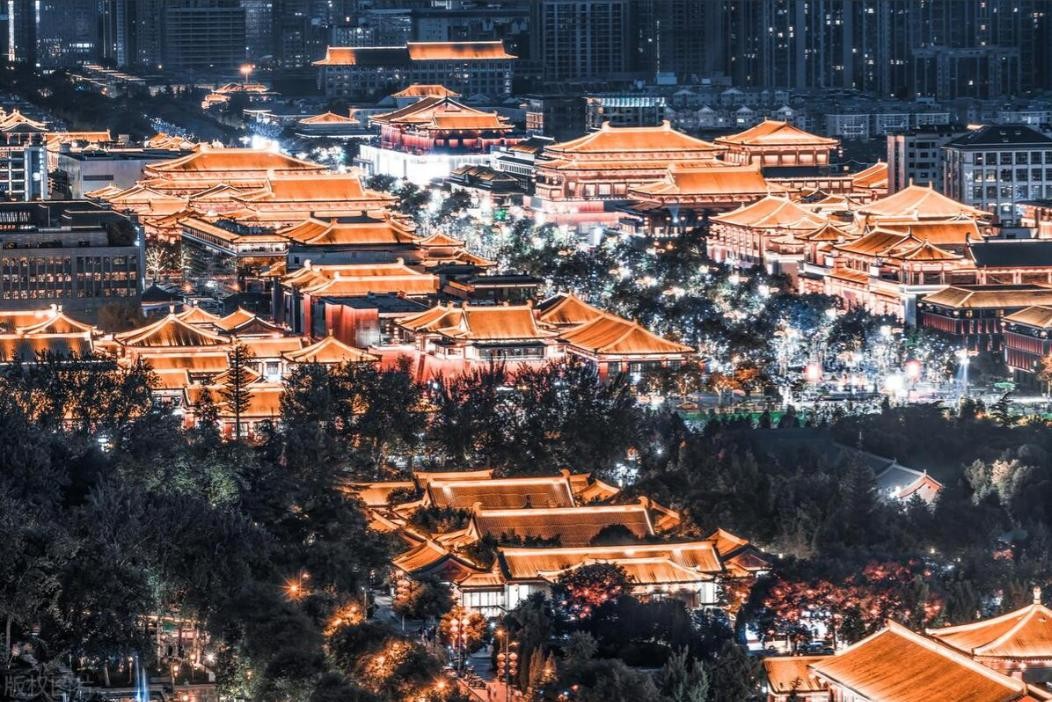

时机成熟后黄巢果断改变战略方向,向西进攻占领东都洛阳,随后又兵锋直指长安。面对起义军的迅猛攻势,唐王朝内部节度使互不配合,长安城几乎无力抵抗。

唐僖宗仓皇出逃,黄巢顺利占领当时世界上人口最多的城市长安。

经过长期围困后,长安城的粮食供应早已枯竭,黄巢军队的补给问题始终得不到有效解决,城内的存粮和物资无法支撑如此庞大的军队。

面对粮食危机,黄巢采取以人肉为军粮,这一骇人听闻的做法震惊整个长安,也为黄巢的暴虐统治蒙上一层更加阴暗的色彩。

据《旧唐书》记载,黄巢在长安时为解决粮食短缺的问题,下令将抓获的俘虏和城内无辜百姓屠杀后、碾成肉糜,晒干后作为军粮储备。

据说,每天都有上千人被杀戮成为军队的“粮食”,一年之内被黄巢军队碾杀的平民和俘虏高达三十余万人。

为填补日益扩大的物资缺口,黄巢不断加大对市民的搜刮力度,长安城内随处可见因饥饿而憔悴不堪的市民,

没有食物的市民被逼到绝境,许多人被迫逃离长安寻找生路,然而,城外唐朝残余势力的反扑,使得这些逃难的百姓面临更多的风险和伤害。

黄巢曾宣称要为百姓谋福利,推翻腐败的唐王朝,但在长安实施的这些极端手段,彻底摧毁民众的信任,诗人韦庄感叹道:“天街踏尽公卿骨”,刻画黄巢在长安的滥杀无辜、尸横遍野的惨状。

在历史记载中可能有夸大成分,毫无疑问这样的暴行进一步激化黄巢政权与平民百姓的对立,也让他的士兵士气低落、军心动摇。

屠杀门阀

不过,黄巢虽然狠辣,但是在屠杀的过程中也铲除了一个危害数百年的“毒瘤”。

唐朝末年,中国社会深陷政治腐败与经济崩溃的泥潭,门阀士族拥有巨大政治和经济资源,通过世代积累的财富、土地和官职,牢牢掌控着国家的命脉。

他们的势力不仅体现在京城长安,也遍布地方的各个角落,士族之间通过联姻和政治结盟巩固彼此的地位,形成一个牢不可破的权力网络。

对于普通的平民百姓来说,这些门阀士族就像是高悬在头顶的阴影,压迫着他们的生活难以翻身。

科举制度本是平等选拔人才的途径,晚唐却沦为门阀士族的游戏,平民子弟即便才能出众也难以脱颖而出,门阀士族子弟凭借权势、财富和家族背景,几乎垄断进士的名额。

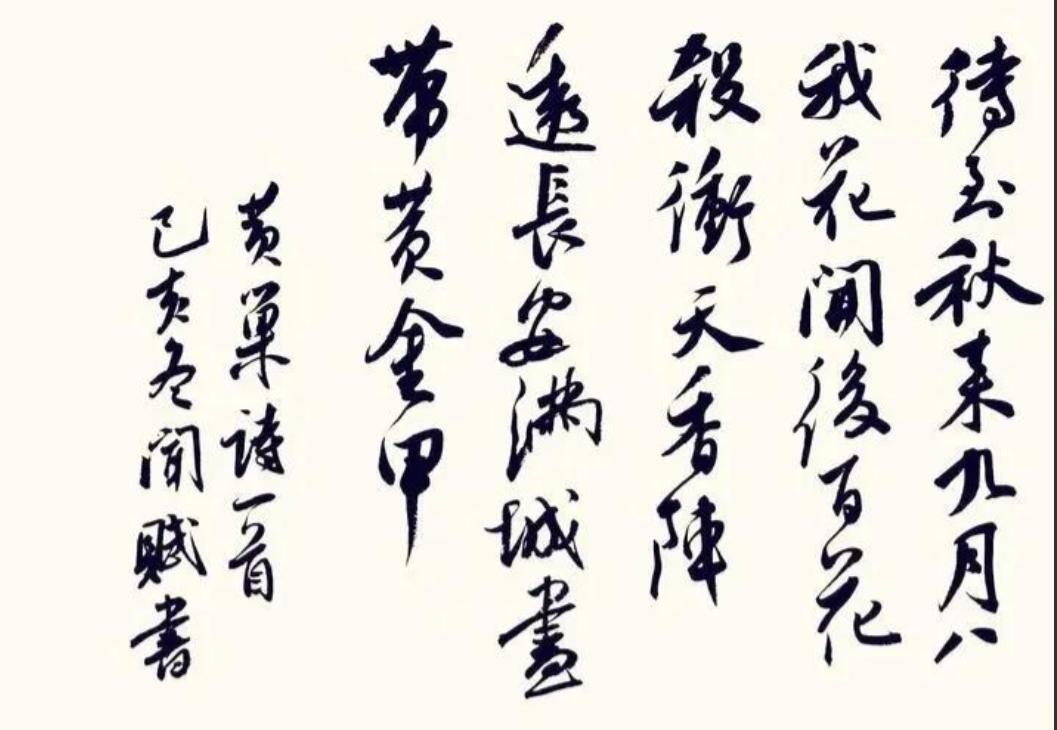

在这样的制度下,寒门学子们的希望被无情地扼杀,科场失意者大多沦为民间小吏、商贾,甚至是流民,黄巢就是这样的背景下的科场失意者。

多次参加科举考试,力图通过读书入仕实现自身价值,然而尽管才学出众却屡屡名落孙山。

逐渐意识到这条入仕之路已被门阀士族牢牢封死,出人头地的机会几乎不存在,愤怒与不满与日俱增。

唐朝政权日益腐败,政府官员与地方豪强勾结,贪污腐败横行。

各地频繁发生天灾农田荒废,百姓流离失所,政府不仅不施救济反而加重赋税、鱼肉百姓,在这种环境下黄巢的反叛之心逐渐萌生。

黄巢的起义军中大多是穷苦百姓,对当时的门阀制度和腐败的政府充满仇恨,或许也是因为如此吧,他们才会在长安实施暴行。

进入长安城后,黄巢认为门阀士族是腐败的根源必须彻底铲除,他们挨家挨户搜查,凡是与门阀士族有牵连的都难逃一死。

传言黄巢在长安时,下令将一万多名门阀士族成员斩首示众,街头巷尾堆满了被砍下的人头。

这样的血腥场面在当时的长安并不罕见,成为黄巢治理这座城市的常态,为此他也得到“人屠”的称号。

最后的结局

起初,对门阀士族的打击在一定程度上得到平民的支持,视黄巢为反抗压迫的英雄,但这种支持很快因为黄巢的极端手段而消散。

屠城的行为并不仅仅针对有罪之人,还对城内所有富户的财产进行掠夺,将缴获的财物分发给起义军以资军饷。

为维持军队的运转和长安的统治,继续加大对富人的搜刮,逼迫他们上缴所有财富,否则便面临死亡的威胁,与明末时期的李自成无异。

黄巢在长安的暴政激起百姓的反感,同时各地旧势力也开始强烈反扑,节度使和地方武装迅速集结形成一股强大的力量,尤其是来自沙陀族的李克用部队,勇猛的作战能力成为打击黄巢的主力。

面对多路敌军的夹击,黄巢的部队节节败退,长安城的统治地位岌岌可危。由于长安的资源已经枯竭,他不得不带领部队撤离,撤退的过程中部队陷入更大的困境。

逃亡路上补给和兵员不足成为致命的问题,为解决粮食短缺黄巢在沿途掠夺百姓,激起更多的民怨和敌意。

原本支持他的民众纷纷转而反对,甚至有的地方主动组织民兵抵抗起义军,连番的战败中黄巢失去对军队的控制。

内部矛盾加剧、士兵厌战情绪高涨,各地的地方武装和唐朝残军紧追不舍,黄巢退至山东孤立无援,公元884年被自己的部将所杀、尸体被示众,结束这场历时近十年的大起义。

残余势力在收复长安后,对黄巢的暴行进行清算,将其屠杀的行为公之于众,同时也可重建唐朝的正当性。

黄巢虽然狠,但对门阀士族的打击和屠杀也确实削弱这些世家大族的力量,在中国历史上留下不可磨灭的印记。对于此事,你有什么不同的看法呢?

参考资料:黄巢起义 - 中国知网 (cnki.net)

-

- 官方回复!你关心的超标电动车上牌、办证问题,都在这里!

-

2025-07-16 00:33:52

-

- 富豪绯闻引发的丑闻,女星与后妈受到冲击,荒唐事情令人震惊!

-

2025-07-16 00:31:36

-

- 出生28天就被抛弃,奶奶捡废品将其养大,如今爆火后父母竟来相认

-

2025-07-16 00:29:20

-

- 异性关系中,女人在这些地方表现得越“大胆”,男人越“上瘾”

-

2025-07-14 23:46:49

-

- 香港资深演员梁舜燕离世,享年90岁 被称为香港电视史上首位女演员

-

2025-07-14 23:44:32

-

- 宋徽宗赵佶:诸事皆能,独不能为君耳!

-

2025-07-14 23:42:16

-

- 三个言摞一起念譶tà,那孨、舙、嚞又该怎么读?

-

2025-07-14 23:40:00

-

- 全新哈登adidas二代篮球鞋出击,燃爆球场只在一瞬!

-

2025-07-14 23:37:43

-

- 52岁英拉近照曝光,和之前相比脸上皱纹明显,只能说岁月催人老

-

2025-07-14 23:35:28

-

- 宋祖儿再现哪吒头,表情包一出,瞬间引发热议,多了几份成熟

-

2025-07-14 23:33:12

-

- 陕西旅游正式更名为陕西文旅

-

2025-07-14 23:30:55

-

- 陇南特产——地皮菜

-

2025-07-14 23:28:37

-

- DNF:历届动物套盘点,不要错过了才成为最好的

-

2025-07-14 23:26:21

-

- 人民的名义:高育良在汉东官场排名第三,那么田国富排在第几位?

-

2025-07-14 07:49:27

-

- 好惨!金钱龟跌到了几百块一只,揭秘背后原因与未来趋势

-

2025-07-14 07:47:11

-

- 爱情巨著之一《飘》九句经典语录摘抄:从此,各自飘零,各自悲哀

-

2025-07-14 07:44:55

-

- 2018乒乓球中国公开赛完整赛程时间表 比赛时间介绍

-

2025-07-14 07:42:40

-

- 如月沉船“另有隐情” 动画版提督原来是外挂使用者

-

2025-07-14 07:40:24

-

- 南亚惊爆战火:印度陷入沉重危机!

-

2025-07-14 07:38:08

-

- 国诚投顾加油站 | 什么是股利支付率?

-

2025-07-14 07:35:52

事关游戏行业!国家新闻出版署有关负责人明确:将听取各方意见,进一步修改完

事关游戏行业!国家新闻出版署有关负责人明确:将听取各方意见,进一步修改完 董宇辉独立工作室起步,与东方优选同一栋楼,股东信息未知

董宇辉独立工作室起步,与东方优选同一栋楼,股东信息未知