鲁迅:原配朱安,我一生的愧疚

鲁迅:原配朱安,我一生的愧疚

一、一场被安排的婚姻

在那个新旧交替、思潮涌动的时代,许多人的命运被传统与变革的洪流裹挟,鲁迅与朱安的婚姻便是其中的典型。

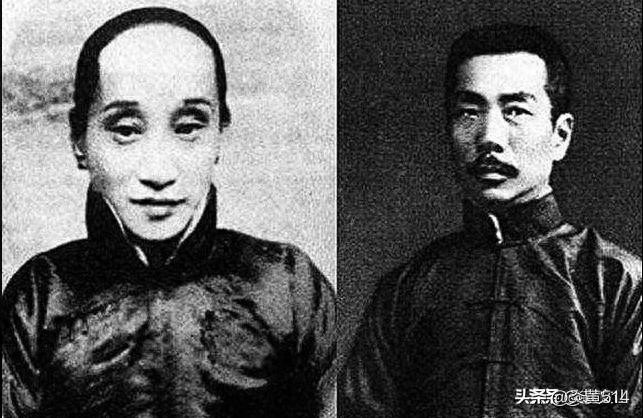

鲁迅,这位日后以笔为刃、向旧世界宣战的思想先锋,彼时还只是一个被家庭与传统束缚的青年。他出生于浙江绍兴的一个传统士大夫家庭,自幼接受良好教育,心怀救国救民的远大抱负,渴望东渡日本求学,探寻新的知识与思想,为国家找寻出路。而家中的母亲鲁瑞,虽深知儿子的志向,却也忧心于传统的延续,在鲁迅外出求学期间,做主为他定下了一门亲事。

女方朱安,同样来自一个官宦世家,朱家祖上也曾风光一时,做过知县,门第与周家也算相当。然而,朱安成长于传统封建家庭,自幼被灌输着 “女子无才便是德” 的观念,没有接受过现代教育,目不识丁,且裹着小脚,这双脚既是封建礼教对她身体的禁锢,更是她日后婚姻悲剧的一个沉重枷锁。

1906 年,远在日本的鲁迅收到母亲 “母病速归” 的急电,心急如焚的他匆忙踏上归乡之路,未曾想等待他的竟是一场盛大的包办婚礼。周家张灯结彩,宾客盈门,一切都按照旧俗有条不紊地筹备着。当鲁迅踏入家门,看到那喜庆却又陌生的场景,心中的惊愕与无奈可想而知。而朱安,在花轿中怀揣着对未来婚姻生活的忐忑与期许,她或许听闻过未婚夫的才情,想象着婚后相夫教子、举案齐眉的日子。

婚礼仪式上,鲁迅戴着假辫子,强忍着内心的抵触,配合着完成一道道程序。朱安小心翼翼地下花轿,为了迎合鲁迅曾对放足的期望,特意穿了一双大鞋,里面塞满棉花,可慌乱之中,鞋子掉落,露出了那双小脚,众人的惊呼声让现场气氛瞬间尴尬至极。这一小小的意外,如同一个不祥的预兆,笼罩在两人的新婚伊始。

洞房花烛夜,本应是夫妻间最亲密温馨的时刻,却成了鲁迅与朱安痛苦的开端。鲁迅望着眼前陌生且与自己理想伴侣相差甚远的朱安,心中满是悲凉,他一言不发,和衣而卧,泪水在黑暗中默默流淌,浸湿了枕头。朱安虽不明白鲁迅为何如此冷漠,但也只能暗自垂泪,在寂静中熬过这漫长的一夜。

婚后第二天,鲁迅便搬到母亲房间,第三天,便毅然决然地离开家乡,重返日本。他试图以这种方式逃离这段强加给他的婚姻,追求自己的理想与自由。而朱安,留在绍兴老家,守着空荡荡的屋子,侍奉着婆婆,开始了独守空房的日子。她每日操持家务,洗衣做饭,将对丈夫的思念与哀怨深埋心底,期盼着鲁迅归来的那一天,却不知这一等,便是无尽的岁月。

二、婚后的形同陌路

鲁迅回到日本后,继续投身于知识的海洋,试图用新思想冲刷包办婚姻带来的痛苦。而朱安在绍兴老家,依旧每日重复着单调的家务,侍奉婆婆,她的世界狭小而封闭,唯一的期盼就是鲁迅的来信,可那寥寥无几的家书,也只是简单的问候,从未有过温情脉脉的话语。

1909 年,鲁迅回国,先后在杭州、绍兴等地任教,但他与朱安的关系并未因距离的拉近而改善。两人虽同处一室,却宛如陌生人。朱安默默操持家务,将家中大小事务打理得井井有条,她做的饭菜总是按照鲁迅的口味精心烹制,可鲁迅却常常食不知味,心思全然不在这家庭琐事之上。夜晚,两人分房而睡,中间仿佛隔着一道无法逾越的鸿沟。据周家的佣人回忆,鲁迅在家时,与朱安一天说的话不过寥寥数句,有时甚至一整天都没有交流。

有一回,朱安试图与鲁迅分享自己的生活,说起家中琐事,鲁迅却只是敷衍地应了几声,便埋头于书籍之中,朱安见状,满心的热情瞬间冷却,只能默默咽下话语,眼中满是失落。她不明白,为何自己的全心付出,换来的却是丈夫如此的冷漠。

在那个传统观念根深蒂固的时代,朱安虽心中哀怨,却从未想过离开鲁迅。她坚守着 “嫁鸡随鸡,嫁狗随狗” 的信条,认为只要自己足够耐心,终有一日能捂热丈夫的心。而鲁迅,一方面受制于传统孝道,无法割舍与母亲的亲情,只能维持着这段有名无实的婚姻;另一方面,他在思想上对朱安所代表的旧传统深感抵触,渴望着能有一个与自己灵魂共鸣的伴侣,这使得他在面对朱安时,内心充满矛盾与痛苦。

三、鲁迅的情感转移

时光流转到 1923 年,鲁迅受聘任教于北京女子高等师范学校,在这里,他遇见了许广平,一位出身广州名门世家的女子。许广平的家族在当地颇具声望,祖父曾任浙江巡抚,家族中人才辈出,她自幼接受良好教育,不仅熟读诗书,还深受新思潮熏陶,在 “五四运动” 中积极奔走,展现出非凡的勇气与智慧。

在课堂上,许广平被鲁迅渊博的学识、犀利的见解所吸引,总是早早来到教室,抢占第一排的位置,全神贯注地聆听每一堂课。课后,她也常常就各种问题向鲁迅请教,两人的交流逐渐从学术探讨延伸到人生感悟、社会万象。1925 年,女师大爆发反对校长杨荫榆的学潮,许广平作为学生自治会总干事,深陷困境与迷茫之中,她怀着对鲁迅的信任,写下了第一封信倾诉心声。此后,两人的信件往来愈发频繁,在字里行间,情感的火花悄然绽放。

随着交往渐深,鲁迅与许广平一同漫步街头巷尾,探讨着文学、社会、人生的诸多问题,在思想的碰撞中愈发心意相通。许广平的果敢、热情与独立,如同一束光照进了鲁迅那被包办婚姻阴霾笼罩的内心世界。1925 年 10 月的那个夜晚,在鲁迅的寓所,两人情难自已,终于握住了彼此的手,确定了恋爱关系。

然而,这段感情从一开始便饱受争议与压力。一方面,鲁迅已有家室,朱安虽与他关系疏离,却仍是名义上的妻子,传统的道德观念如同枷锁,束缚着他的一举一动;另一方面,师生恋在当时的社会环境下本就惊世骇俗,流言蜚语如潮水般涌来。但鲁迅与许广平不为所动,他们坚信彼此的感情真挚而纯粹,勇敢地直面种种困境。

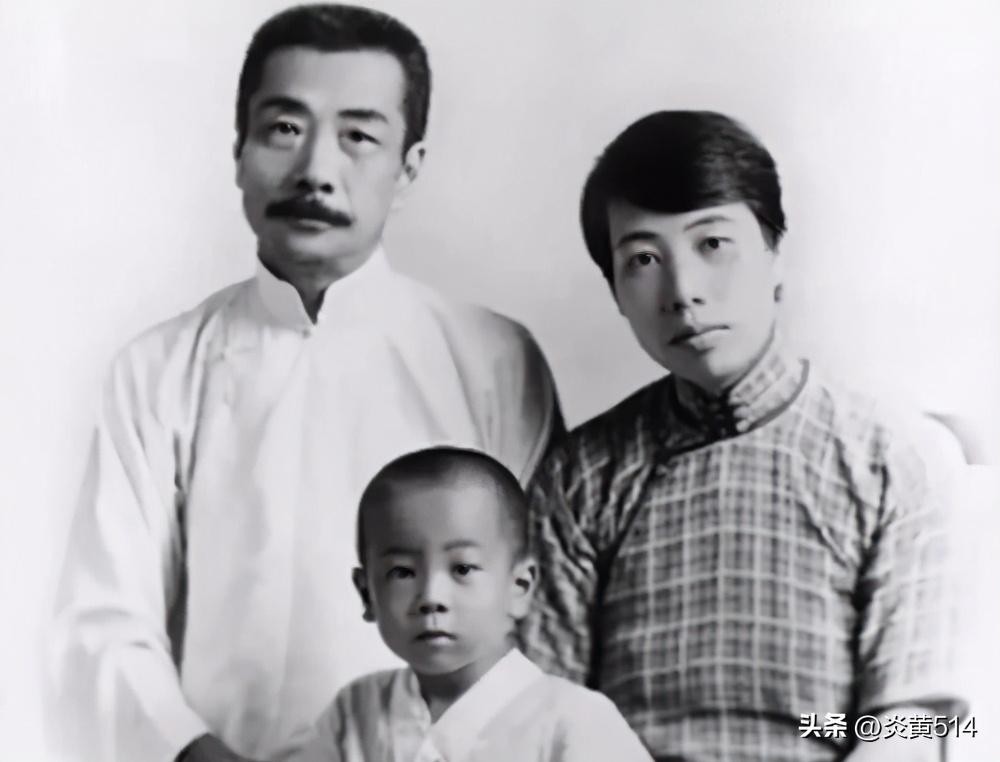

1927 年,鲁迅与许广平南下上海,开启了同居生活。尽管对外,鲁迅仍称许广平为助手,试图低调行事,可他们的亲密关系早已是众人皆知。在上海的日子里,许广平全力操持家务,照顾鲁迅的饮食起居,让他能心无旁骛地创作;同时,她也担任鲁迅的文学助手,帮忙校对文稿、整理资料,两人携手走过了无数个日夜。

而此时的朱安,依旧在北平的周家老宅默默守候。她听闻了鲁迅与许广平的种种传闻,心中的痛苦如汹涌的暗流。曾经,她还抱有一丝幻想,盼着鲁迅回心转意,可如今,现实将她最后的希望击碎。她看着空荡荡的屋子,回忆往昔,泪水只能往肚里咽。但她依旧坚守着周家媳妇的名分,侍奉着婆婆,在孤独与绝望中,继续着这有名无实的婚姻。

鲁迅在与许广平共筑爱巢时,内心也并非毫无愧疚。他深知朱安的无辜与可怜,明白自己的行为违背了传统的婚姻道德,可他又无法割舍与许广平的灵魂共鸣。他陷入了两难的境地,一方面要保护新的爱情,另一方面又要背负对旧婚姻的责任,在时代的漩涡中艰难挣扎。

四、朱安的坚守与孤独

朱安的一生,是在无尽等待与坚守中度过的。她独自守着周家的老宅,那青瓦灰墙、雕花门窗的院子,承载着她的青春、哀怨与期盼。夏日的夜晚,她坐在院子里,望着满天繁星,回忆往昔,心中五味杂陈;冬日的寒风中,她裹着棉衣,在冰冷的被窝里辗转反侧,思念着远方的鲁迅,却不知他正与许广平在上海的寓所里,围炉夜话,共享温馨。

岁月无情地流逝,朱安的青丝渐成华发,皱纹爬满了脸庞。她看着镜子中的自己,眼中满是沧桑,却依旧每日晨起梳妆,保持着那份作为周家媳妇的端庄。她侍奉婆婆鲁瑞,直至老人离世,尽到了一个儿媳的最后责任。而在鲁迅去世后,她的生活愈发艰难,经济上时常捉襟见肘,有时甚至只能以稀饭咸菜度日。

晚年的朱安,也曾试图出售鲁迅的藏书以维持生计,这一举动引起了轩然大波。许多文人学者纷纷指责她,认为她此举是对鲁迅的亵渎,却无人真正体谅她的窘迫与无奈。她哭诉着:“我也是先生留下来的遗物,为什么就没有人保护我呢?” 那哀怨的声音,如同一把利刃,刺痛着人心,可在那个动荡的年代,她的呼喊显得如此微弱,很快便消散在风中。

1947 年 6 月 29 日,朱安在孤独与凄凉中闭上了双眼,结束了她苦守 69 年的一生。她临终前,曾希望能葬在鲁迅身旁,哪怕只是在死后寻得一丝慰藉,可最终未能如愿。她被葬在了西直门外保福寺,那小小的坟茔,在荒草丛中显得如此孤寂,仿佛在默默诉说着她一生的哀怨与不甘。

回顾朱安的一生,她无疑是旧时代包办婚姻的牺牲品。生于传统封建家庭,她被灌输着三从四德的观念,无法自主选择人生;嫁给鲁迅后,又因思想、学识的巨大差距,被丈夫冷落,独守空房数十载。她坚守着名分,默默承受着一切痛苦,却从未得到应有的幸福。鲁迅虽在文学上成就斐然,是时代的先驱者,但在对待朱安的婚姻问题上,他的无奈、逃避与情感转移,给朱安带来了一生的伤痛,这是他无法抹去的人生污点,也让后人在敬仰他的同时,不禁为朱安的悲惨命运而叹息。

五、时代枷锁下的悲剧

鲁迅与朱安的婚姻悲剧,绝非个体的偶然遭遇,而是时代洪流裹挟下无数类似悲剧的缩影。在那个新旧交替、风云激荡的时代,封建礼教的残余势力仍如阴霾笼罩,传统的包办婚姻制度作为封建礼教的重要支柱,禁锢着无数青年男女追求幸福的脚步。

鲁迅,作为新时代思想的觉醒者,他怀揣着救国救民的壮志,渴望挣脱封建枷锁,拥抱自由平等的新生活。然而,面对母亲以孝道之名安排的婚姻,他陷入了痛苦的挣扎。一方面,他深知母亲的养育之恩,不忍忤逆母亲的意愿,传统孝道的观念在他心中根深蒂固;另一方面,他对自由恋爱、灵魂共鸣的婚姻有着热切的向往,朱安所代表的旧传统与他的理想伴侣相差甚远。他的反抗与挣扎,在强大的家庭与社会压力下显得如此无力,只能在痛苦中煎熬,在无奈中妥协。

而朱安,她更是封建礼教的受害者。生于传统世家,自幼被灌输三从四德的观念,她的人生从一开始便被设定好了轨迹。裹小脚、不识字,她按照旧时代对女性的要求,努力成为一个温顺、贤良的媳妇。在婚姻中,她恪守妇道,默默操持家务,侍奉婆婆,期盼着用自己的付出赢得丈夫的心。可她未曾料到,时代的巨轮已滚滚向前,她所坚守的一切在新思潮的冲击下变得如此不合时宜。她不明白自己究竟做错了什么,为何始终得不到丈夫的一丝温情,只能在孤独与绝望中,用一生的时光去坚守一个有名无实的婚姻名分。

这一场悲剧,让我们看到封建礼教的吃人本质,它不仅剥夺了人们追求爱情与幸福的权利,更扭曲了人性,让两个原本善良的人在痛苦中相互折磨。鲁迅虽在文学领域以笔为剑,向旧世界发起猛烈攻击,成为新文化运动的旗手,但在个人婚姻生活中,却被传统的枷锁束缚得伤痕累累;朱安则在无声无息中,耗尽了自己的一生,成为时代的牺牲品。他们的故事,是对那个时代的血泪控诉,也警示着后人,要珍惜来之不易的自由,坚守人性的本真,让类似的悲剧永远不再重演。

-

- 邓超为什么会离开跑男?节目组的“胡闹”,或许让邓超彻底寒了心

-

2025-11-21 09:53:14

-

- 初春到,广元这7个宝藏温泉藏不住了!

-

2025-11-21 09:50:58

-

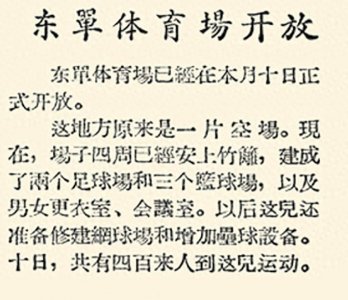

- 东单体育场66年变迁

-

2025-11-21 09:48:42

-

- 法律科普:生活中碰到社交性强奸怎么办?

-

2025-11-21 09:46:26

-

- 腾格尔:喝酒丧尽家财,50岁老来丧女,风光背后尽是泪水

-

2025-11-21 09:44:09

-

- 低保将来会被取消吗?

-

2025-11-20 09:42:41

-

- 百花洲,承载百年老济南记忆的地方

-

2025-11-20 09:40:25

-

- 为什么中国使用摄氏度而美国使用华氏度?

-

2025-11-20 09:38:09

-

- 罕见高积云覆盖香港,天文台揭秘→

-

2025-11-20 09:35:53

-

- 为什么说量子力学是佛教的缩影?

-

2025-11-20 09:33:37

-

- 日本偷袭珍珠港 太平洋战争的爆发

-

2025-11-20 09:31:21

-

- 强烈安利!四本悬疑惊悚文《我有一座恐怖屋》超好看

-

2025-11-20 09:29:05

-

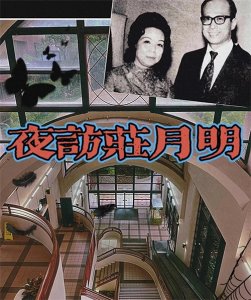

- 李嘉诚为何给爱妻修诡异的庄月明楼?

-

2025-11-20 09:26:49

-

- 麻阳冰糖橙——甜蜜富硒的长寿果

-

2025-11-20 09:24:33

-

- 黄金项链的价格你知道多少钱一克吗?这三个购买方法一定要了解

-

2025-11-20 09:22:16

-

- 你做过哪些超级尴尬的事情?网友:想换个星球生活了

-

2025-11-17 17:46:30

-

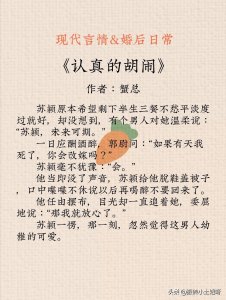

- 强强推荐!7本现言婚后日常文系列,又苏又暖,又甜又温馨

-

2025-11-17 17:44:15

-

- 那年吴若甫遭绑架,《解救吾先生》现实版,绑架与张铁林有啥关系

-

2025-11-17 17:41:59

-

- 美团创始人王兴父亲王苗简介(福建省龙岩市水泥大王、亿万富翁)

-

2025-11-17 17:39:42

-

- 孔笙透露《琅琊榜3》剧本未定现在实际上还没有明确的拍摄计划

-

2025-11-17 17:37:27

事关游戏行业!国家新闻出版署有关负责人明确:将听取各方意见,进一步修改完

事关游戏行业!国家新闻出版署有关负责人明确:将听取各方意见,进一步修改完 董宇辉独立工作室起步,与东方优选同一栋楼,股东信息未知

董宇辉独立工作室起步,与东方优选同一栋楼,股东信息未知